こんにちは。ほんのダイアリー管理人の本野まおです。

今年は6月に図書イベントで分類ビンゴをしたんですね。ビンゴの中に「新聞を読む」「ちゃぐりんを読む」というマスを作って、カウンター近くに用意したら、いろんな子が手に取ってビンゴに取り組んでくれました。

しかしここで問題発生。

ビンゴ用紙付近の本棚にちゃぐりんを並べて設置したんですが、子どもたちはちゃぐりんが見つけ出せない。

なぜ??けっこう目立つ場所に置いたのに。

「ちゃぐりんどこ?」って、一日に何回聞かれるんだろう。図書室に立っていると、そんな声が何度も飛んでくる。聞かれるのはうれしいけれど、やっぱりアピール不足なのか??

でも探す時間、待たせる時間、少しもったいない。だったら、表紙をしっかり見せて“ここにあるよ”ってアピールしたい。そんな気持ちで試してみたのが、ダイソーの面出し棚。結果はシンプル。置き方を少し変えただけで、子どもの動きがスッと変わった。

背景。イベントを同時開催してみたら

きっかけは、図書室でやった二つの企画!。

「怖い本投票」と「分類ビンゴ」。

この二つを同時にやってみたんですね。ビンゴのマスには「5類の本」とか、子どもに人気の雑誌「ちゃぐりん」みたいな具体的な項目を入れる。達成したら、図書委員オリジナルのしおりをプレゼント。何度でも挑戦OK。このルールが効いた。

子どもが毎日ちょっとずつ読む理由ができる。読む → マスが埋まる → ほめられる。この流れ、やる気をうまく引き出してくれました。

しかしイベントを回しながら見えてきた課題もありました。「読みたい本の場所をみつけること」。特に質問が多かったのが雑誌コーナー。ビンゴ用紙の近くにも用意していたのに・・・。

思い出した道具。ダイソーの面出し棚

ここで思い出したのが、以前ダイソーで見かけた“表紙を見せて飾れる”棚。透明の板にチョコンと角度がついていて、本を立てかけるだけで表紙がしっかり見える。大げさな什器じゃない。文具の延長みたいな手軽さ。値段もやさしい。まずはお試しで数個確保。

使ってみると、いい意味で拍子抜け。置くだけ、立てるだけ。組み立て不要。掃除や模様替えの邪魔にならない。これなら子どもでも片付けまでいける。面出しのハードルが一気に下がる。

使ってわかった二つのタイプ

手元にあるのは大きく二種類。

- 幅広タイプ。表紙をドンと見せられる定番型。安定感が高いから、絵本や薄めの図鑑もいける。

- 溝付きの新タイプ。前面に細い溝があって、コメントカードやPOPを差し込める。おすすめ理由をちょい見せできるのが強み。

最初、溝が浅いかなと思ったんですが、机で試してびっくり。絵本を2冊並べるだけでピタッと止まる。テープも重りも不要。重さのかかり方がちょうどよくて、前に倒れにくい。これなら入れ替えもラク。図書委員の手がすぐ動くかな。

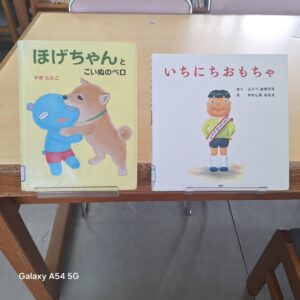

2種類の本立てを使ってみましたよ。

最初に後ろから撮影。いや本当に後ろにテープ止めなくてもしっかり立ってる!!写真で伝わるといいんですが(*^-^*)

しっかり面出しできてる。ちゃんと立ってる。すごいぞ!ダイソー!!!直売店でもネットストアでも購入可能です。(近くにダイソーがない方はぜひ)

この面出しをつかっていくつか本とちゃぐりんを展示しました。ちゃんとビンゴ用紙も横に準備しましたよ。ふふふ。

6月展示でやったこと。小さく始めて、反応を見る

面出し棚を使って、まずは“テーマの島”を作りました。机の端に小さなコーナーをポンと置くイメージ。

- 雨の日コレクション。雨の音、カエル、かさ。季節に乗っかるだけで、表紙の色がそろって目が止まる。

- 夏のこわい話。投票企画と連動。ランキングの途中結果も小さく置いて、また見に来たくなる仕掛け。

- 雑誌“ちゃぐりん”の特集面。ここは質問が多い場所。表紙を見せてドンと置く。肩書きはシンプルに「今月号」「先月号」。

- ひとつのテーマに2・3冊展示。

置き場所も工夫。入口の近く、通路の角、貸出カウンターの横。人が自然に減速する場所に面出しを置く。立ち止まる → 触る → 借りる。流れができる。面出し棚は軽いから、その日の動線に合わせてサッと移動できるのも助かった。

反応。質問が変わると、空気が変わる

数日で、よく聞こえていた「どこ?」が減った。代わりに増えたのは「これ借りてもいいですか?」の声。

表紙が見えるだけで、選ぶスピードが段違い。背表紙から当たりを探すより、表紙から入るほうが断然わかりやすい。特に低学年は表紙で世界に入る。

読みたい気持ちが立ち上がるまでの距離が短い。準備に手間のかからない展示ほど、毎日続けられる。続けられる仕組みは、強い。表紙見せるのは強いですね。

イベントとの相性も良し。分類ビンゴのマスに合わせて、面出し棚に小さなアイコンシールを貼る。5類なら5の番号を書いたシール。9類なら9のシール。何冊かですが。見つけやすいかなと。

そうすることで視線がパッとつながる。シールを見て本を選ぶ。選べたらマスが埋まる。ほんのひと手間で、ゲームがちゃんと学びになると感じます。

実践のコツ。小さいポイントを積み重ねる

- 高さをそろえる。面出し棚の高さが違うとごちゃっと見える。似た高さで列をつくると視線が流れる。

- “今だけ”を混ぜる。行事、季節、給食の食材、話題のニュース。今の言葉を一枚入れると、足が止まる。

- 子どもの手で回す。展示は見せるだけじゃない。入れ替え、POP作成、片付けまで任せると、図書室が自分ごとになる。ここは図書委員会の腕の見せ所ですから、なるだけ私は縁の下の力持ちになります。

失敗メモ。やってみて気づいた落とし穴

- 表紙が光る。照明の真下だと反射で読めない。少し手前にずらすと解決。

- 欲張って並べすぎる。面出しは“選ばれし数冊”にする。多すぎると背表紙の棚と変わらない。3冊で十分。

- テーマの言葉えらび。「雨の日に読みたい本」など場面が浮かぶ言葉にする。

まとめ。面出しは手間じゃない、合図だ

ダイソーの面出し棚は、ただの道具。でも、表紙を見せるという小さな合図が、読書のスタート地点を近づける。「ここにあるよ」「君に向けて置いたよ」。その合図があるだけで、質問が“場所”から“内容”へ移る。「どこ?」から「どれがいい?」へ。図書室の空気が少しやわらぐ。

特別な予算はいらない。まずは気になるコーナーに一面。季節とイベントにひとつ。子どもの声をひとつ混ぜる。これだけで十分。足りなければ足す。合わなければ引く。軽い道具は、軽やかに試せる。続けられるものだけが残る。

面出しは、読書への背中押し。忙しい日でも回るしくみは、いつも静かに効いてくる。今日の一冊が、明日のもう一冊につながる。その最初の一歩を、表紙の力で近づける。そんな使い方がいちばんかなと思うこの頃です。

しかし、面出しした本はうまく元に戻さないと本が落ちてしまったりするので、ここも今後の課題としてイベントに取り組みます。

またイベントの記事も載せるので、ぜひ読んでくださいね。あとダイソーの面出しの記事はアメブロでも書いているので、よければそちらも読んでください。